Der Markt regelt fast nichts. Marktwirtschaft braucht Regeln. Wer keine Regeln schaffen will, nimmt den Tod der Marktwirtschaft in Kauf.Die hierzulande gepflegt Soziale Marktwirtschaft ist etwas ganz Großartiges. Eigentlich steht sie unter Weltkulturerbeverdacht.

Der Markt regelt fast nichts. Marktwirtschaft braucht Regeln. Wer keine Regeln schaffen will, nimmt den Tod der Marktwirtschaft in Kauf.Die hierzulande gepflegt Soziale Marktwirtschaft ist etwas ganz Großartiges. Eigentlich steht sie unter Weltkulturerbeverdacht.

Aber sie hat Schwachstellen. Schlimmstenfalls, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, können diese Schwachstellen zum Tod der Marktwirtschaft führen. Dazu gehört auch, dass keiner mehr so richtig Lust auf Marktwirtschaft hat, weil der Blick auf die Schwächen das Großartige verstellt.

Aber – alles wird gut, wenn aus Schwachstellen Baustellen werden. Hier die sieben wichtigsten Gründe, warum unsere Wirtschaftsordnung so auf Dauer nicht funktionieren kann.

1 Wettbewerb

Wettbewerb ist der Puls unserer Wirtschaftsordnung. Wer Ende der achtziger Jahre BWL studierte, lernte Wettbewerb als das Unterscheidungskriterium zum anderen Wirtschaftsmodell kennen, in dem der Plan regierte. Umso schlimmer, dass Wettbewerb heute mit Füßen getreten wird.

Wettbewerb ist der Puls unserer Wirtschaftsordnung. Wer Ende der achtziger Jahre BWL studierte, lernte Wettbewerb als das Unterscheidungskriterium zum anderen Wirtschaftsmodell kennen, in dem der Plan regierte. Umso schlimmer, dass Wettbewerb heute mit Füßen getreten wird.

Der ärgste Fußtritt sind Fusionen und Übernahmen, auch M&A – Mergers & Acquisitions genannt. Genauer gesagt, ist es die Verherrlichung von M&A. Es kommt natürlich immer etwas Größeres heraus und der neue Anführer ist der Größte. Womit schon die wesentliche Triebfeder genannt wäre. Eine recht neue Triebfeder: Manche Unternehmen haben zu viel Geld, weil sie kaum noch Steuern bezahlen, auch neu, übernehmen um Steuern zu sparen, wenn es so gelingt, den Stammsitz in ein Land mit niedrigeren Steuern zu verlegen.

Daher sollten M&A kartellrechtlich weitgehend unterbunden werden. Denn sonst drohen Oligopole. Beispiel: Landmaschinen. Gab es in den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts noch unzählige Traktorenhersteller, sind heute nur noch eine Handvoll übrig geblieben.

Der Schaden für die Wirtschaft liegt unter anderem darin, dass sich eine Handvoll Wettbewerber leichter absprechen können, wie man an zahlreichen illegalen Kartellen sehen kann.

Der Wermutstropfen im Wettbewerbssystem. Viele Ressourcen gehen der Wirtschaft verloren, weil die Unternehmen vieles parallel entwickeln. Aber: So entstehen auch Innovationen.

2 Wachstum und Produktivität

Wachstum geht gar nicht und ist nur in Ausnahmefällen möglich. Schrumpfung auch. Wachstum tendiert gegen unendlich, Schrumpfung gegen Null. Besonders geistreiche Manager sprechen dennoch von „Gesundschrumpfen“. Dabei sollte klar sein: Auch ein Großkonzern mit 100.000 Leuten kann genau zehnmal 10.000 Leute „abbauen“, dann ist er weg. Dennoch ist der Abbau Realität und hat mit Produktivität zu tun. Ein Beispiel: Angenommen, in einer Fabrik bauen 1000 eigene Leute 100.000 Autos im Jahr. Der Produktivitätszuwachs beträgt im Jahr sechs Prozent, das hat einmal ein hochrangiger Manager der deutschen Automobilindustrie als Parole ausgegeben. Es geht rechnerisch los im Jahre Null (a0). Ein Jahr später (a1) ist die Produktionsmenge um sechs Prozent gestiegen, also um 6000 Autos auf 106.000 Autos. Ein weiteres Jahr später (a2) sind es 6360 Autos mehr, insgesamt 112.360 Autos. Und so weiter. Nach Ablauf einer Managerperiode (in der Regel fünf Jahre = a5) rollen im Jahr 133.822 Autos vom Band.

Wachstum geht gar nicht und ist nur in Ausnahmefällen möglich. Schrumpfung auch. Wachstum tendiert gegen unendlich, Schrumpfung gegen Null. Besonders geistreiche Manager sprechen dennoch von „Gesundschrumpfen“. Dabei sollte klar sein: Auch ein Großkonzern mit 100.000 Leuten kann genau zehnmal 10.000 Leute „abbauen“, dann ist er weg. Dennoch ist der Abbau Realität und hat mit Produktivität zu tun. Ein Beispiel: Angenommen, in einer Fabrik bauen 1000 eigene Leute 100.000 Autos im Jahr. Der Produktivitätszuwachs beträgt im Jahr sechs Prozent, das hat einmal ein hochrangiger Manager der deutschen Automobilindustrie als Parole ausgegeben. Es geht rechnerisch los im Jahre Null (a0). Ein Jahr später (a1) ist die Produktionsmenge um sechs Prozent gestiegen, also um 6000 Autos auf 106.000 Autos. Ein weiteres Jahr später (a2) sind es 6360 Autos mehr, insgesamt 112.360 Autos. Und so weiter. Nach Ablauf einer Managerperiode (in der Regel fünf Jahre = a5) rollen im Jahr 133.822 Autos vom Band.

Eine Herausforderung für den Vertrieb.

Dass dieses Modell derzeit im Ansatz funktioniert, verstellt uns den Blick für die Wirklichkeit und ist in Wirklichkeit aber eine historische Ausnahme. Durch einen historischen Zufall sind zunächst die Märkte in Westeuropa und Nordamerika gewachsen, später in Osteuropa, dann vor allem der chinesische Markt, in dem allein 16 Millionen Autos (2014) neu auf die Straßen rollen. Vielleicht entstehen weitere Märkte (Indien?), aber der Normalzustand ist der, der jetzt schon in Westeuropa gilt: Sättigung. Das heißt, Rückgang, Stagnation oder bestenfalls nur minimale Wachstumsraten.

Zurück in die Fabrik.

Eine zweite Möglichkeit ist, bei gleich hoher Arbeitsproduktivität, nicht mehr Autos, sondern eine gleich bleibende Zahl von Autos herzustellen, aber mit weniger Beschäftigten. So bräuchte man in a1 dann sechs Prozent weniger Leute, das heißt nur noch 940. Sechzig Arbeitsstellen müssten gestrichen werden, wenn keine andere Verwendung für die Stelleninhaber gefunden wird. Das kann über mehrere Jahre kumuliert dann zu einem größeren Stellenabbau führen.

Die dritte Möglichkeit ist, die Arbeitszeit zu reduzieren. Dann bauen 1000 Leute 100.000 Autos eben in immer weniger Arbeitstagen.

Praktisch sieht es so aus, dass sich nie eines der drei genannten Szenarios in „Reinform“ abspielt. Es gibt immer einen Mix.

Praktisch ist aber auch eine dauerhaft so hohe Produktivität unrealistisch, wird in der Automobilindustrie aber als Ziel gesehen.

Praktisch ist auch Wirtschaftswachstum als Dauererscheinung unrealistisch, wird aber von Wirtschaft und Politik als Ziel angesehen.

Natürlich gibt es immer wieder Unternehmen und Märkte, die aufgrund glücklicher Fügung oder Innovationen wachsen – aber Wachstum zum dauerhaften Ziel einer Volkswirtschaft zu erheben, ist unrealistisch.

3 Too Big to Fail

Google sollte als abschreckendes Beispiel dienen. Mit seinem Produkt bzw. seiner Dienstleistung hat dieses Unternehmen einen so wichtigen Lebensbereich der Menschen quasi monopolisiert, dass Internet ohne Es nicht mehr denkbar ist. Nun macht sich ohnehin niemand ernsthafte Gedanken über einen Zerschlagung, aber selbst wenn – es ist zu spät. Längst hat das Unternehmen den Status „To Big To Fail“ erreicht. Schiefgehen kann hier gar nichts mehr, ohne dass es zu größeren, kaum kontrollierbaren Erschütterungen der Internetwirtschaft käme. An Google rütteln hieße an der Schwerkraft rütteln (mehr als eine Alternative zu G. finden Sie hier). Längst hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung (Marktmacht!), einen Marktanteil, einen Umsatz und eine Beschäftigtenzahl erreicht, die jegliche Rüttelversuche gefährlich macht. Macht hat das Unternehmen inzwischen auch genug, um sich durch politische Einflussnahme und Lobbyismus gegen jegliche Beschränkung zu wehren. Bemerkenswert ist auch der unglaubliche Reichtum des Unternehmens, der Wettbewerb und Konkurrenz nahezu unmöglich macht, weil man andere Unternehmen, die einem ins Gehege kommen, weil sie einem nicht passen oder auch passen, einfach aufkauft.

„To Big to Fail“ ist längst ein eigenständiges politisches Problem. Im Wikipedia-Eintrag dazu heißt es, je größer das Unternehmen, desto größer sein Einfluss auf andere Wirtschaftsteilnehmer. Da auch der Staat ein Wirtschaftsteilnehmer ist, gilt das auch für ihn. „Rettungsaktionen“ des Staates erscheinen in einer ganzen Reihe von Branchen als letztes Mittel, das Wirtschaftssystem vor dem Kollaps zu retten. Das war bei den Banken so, auch in der Automobilindustrie gibt es nur noch wenige Großkonzerne, und ganz zu schweigen von Google. Systemrelevanz, die eigentlich ein grundsätzliches Nachdenken erfordert (siehe Kapitel „Landwirtschaft“), manifestiert sich so einfach nur durch Größe.

Man muss es auch mal so sagen: Wem an der Ordnung der Wirtschaft etwas gelegen ist, der sollte sich für eine vielfältige, eher kleinteilige mittelständische Wirtschaft einsetzen. Konzerne stören nur. Großkonzerne stören erst recht. Vielleicht kann man sich das wie eine Modelleisenbahnanlage vorstellen, ein, zugegeben, etwas antiquiertes Ding. Aber alles hat da seine Ordnung, ausgedrückt im Maßstab 1:sowieso. Wer nun liebevoll einen Kleinzoo für seine Märklin-Welt nachgebaut hat, braucht auch den Elefanten genau im Maßstab 1:sowieso. In unserer Realwirtschaft haben wir aber die Situation, dass der Elefant wächst und wächst und so nicht mehr zum Modell (d.h. zur Wirtschaftsordnung) passt und überdies einiges zertrampelt/kaputt macht.

4 Einzelinteresse vs. Gemeinwohl

Eines der stärksten Gifte für die Soziale Marktwirtschaft ist der Gegensatz der Interessen der Gesamtheit (Volkswirtschaft) und der Einzelnen, in erster Linie der Betriebe, aber auch Privathaushalte und Einzelpersonen.

Eines der stärksten Gifte für die Soziale Marktwirtschaft ist der Gegensatz der Interessen der Gesamtheit (Volkswirtschaft) und der Einzelnen, in erster Linie der Betriebe, aber auch Privathaushalte und Einzelpersonen.

Eklatantes Beispiel: die Steuern. Was tun Unternehmen und Privatpersonen nicht alles, um die Steuerlast zu minimieren, oder zu optimieren, wie es beschönigend heißt. Andererseits können die (steuerfinanzierten!) staatlichen Leistungen gar nicht groß genug sein! Und gerade die Großkonzerne ragen hier heraus, schon weil sie „professioneller“ vorgehen als kleinere Wirtschaftssubjekte, aber auch weil die Hand, die sie aufhalten, eben besonders groß ist. So kommen amerikanische Großkonzerne auf einen Steuersatz von 2-3 Prozent, während sich treu sorgende, arbeitende Familienväter mit 20-30 Prozent herumärgern müssen.

Aber auch aus der Welt der treu sorgenden Familienväter gibt es ein eklatantes Beispiel: die Rente. Für die Volkswirtschaft wäre es gut, jedermann würde möglichst lange arbeiten. Also bis 67, wobei auch schon die 70 im Gespräch ist. Dennoch gilt es als Volkssport, möglichst früh in Rente zu gehen, dennoch gilt der als schlau, der es geschafft hat früher zu gehen, während der doofe Rest bis 67 oder gar 70 malocht. Wer bekommt nicht feuchte Augen, wenn er hört, dass angeblich ein amerikanischer Großkonzern hierzulande beim Stellenabbau die Leute mit 48 in Rente schicken konnte, desgleichen angeblich Berufspiloten bei der Bundeswehr. Zu Lasten der Rentenkasse, d.h. der Allgemeinheit.

Andere Beispiele: Ein Betrieb will möglichst wenig Mitarbeiter und diese zu möglichst niedrigen Löhnen, für die Volkswirtschaft ist es gut, wenn möglichst viele viel verdienen. Ein Betrieb will möglichst wenige Regularien, die Volkswirtschaft braucht Regularien, zum Beispiel um die Verbraucher und die Umwelt zu schützen. Ein Betrieb will möglichst wenig für ein Baugrundstück bezahlen, im Interesse der Gemeinde wäre es, möglichst viel dafür zu bekommen. Rätselhaft ist, wie eine Gemeinde in der Nähe des Bodensees Industriegrund für 30 Euro pro Quadratmeter mit exzellenter (teurer) Infrastruktur anbieten kann. Des Rätsels Lösung könnte sein, dass man dafür dem treu sorgenden Familienvater, der bauen will, 300 Euro pro Quadratmeter aus der Tasche zieht und damit u. U. Großkonzerne subventioniert.

Auch M&A, in der Wirtschaft heiß geliebt, weil es angeblich so genannte Synergien gibt, sind für die Volkswirtschaft nicht unbedingt nützlich und schaden dem Wettbewerb (siehe Abschnitt 1, Wettbewerb).

5 Ressourcen

Wir verbrauchen zu viel von allem. Mehr als uns zusteht. Mehr als es der Gesamtwirtschaft gut tut.

Wir verbrauchen zu viel von allem. Mehr als uns zusteht. Mehr als es der Gesamtwirtschaft gut tut.

Diesen Punkt bekommen viele in den falschen Hals. Was daran liegt, dass bei der Sache mit den Ressourcen meist ein unsichtbares, geruchloses Gas ins Spiel kommt, das CO2. Es ist ein Verbrennungsprodukt, also eigentlich Abfall, wodurch denjenigen, die es produzieren, der Ruch der Umweltverschmutzung anhaftet. Und auch die Zertifikate, die es Unternehmen erlauben, bestimmte Mengen des Gases auszustoßen, heißen Verschmutzungsrechte. Nun will keiner gerne eine Ökosau sein, bloß weil er ein Auto fährt, ab und zu nach Mallorca fliegt und im Winter ein paar Erdbeeren verspeist. Dass unser gewöhnliches Konsumverhalten plötzlich ein Problem sein sollte, verwinden bis heute viele nicht. Entsprechend stark sind die Abwehrreaktionen bis hin zur Behauptung, Klimawandel habe es schon immer gegeben. Den gab es schon immer, klar. Nur zählt die Zivilisationsgeschichte des Menschen sagen wir 5000 Jahre, die Klimageschichte viele Millionen Jahre. Wenn sich vor 10.000 Jahren die Erde um ein paar Grad erwärmte, wg. durch z. B. Vulkanausbruchs freigesetzten CO2, und der Meeresspiegel 10, 20, 30 Meter stieg, dann juckte das keinen, weil es niemanden gab, den es jucken konnte, abgesehen von ein paar Höhlenbewohnern auf der Schwäbischen Alb sowieso in 600 m ü.d.M. Heute wohnt ein Gutteil der Menschheit in Küstenstädten, wo sich der Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter schon katastrophal auswirken könnte. Da wäre es doch nett, ein bisschen was dafür zu tun, dass es nicht so kommt.

Anschaulicher und vielleicht nicht so scheinbar diskriminierend wie ein CO2-Verschmutzer zu sein, ist vielleicht der Ansatz des Stoffverbrauchs nach Friedrich Schmidt-Bleek.

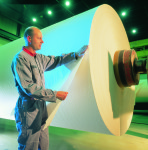

Demnach gibt es für jedes Produkt und jede Dienstleistung einen materiellen Fußabdruck (MIPS), bzw. eine Ressourcenintensität. Also, wer Zeitungen, Zeitschriften und Bücher liest verbraucht Papier. Wichtigster Rohstoff: Holz, das aus dem Wald kommt. Nun beginnt das Rechnen. Wenn jeder eine Tageszeitung abonniert, ist dann erstens genug Holz da, geben die Wälder bei nachhaltiger Bewirtschaftung und Recycling (Altpapier) so viel her, zweitens, ist genug Energie da, um das Papier herzustellen, drittens, senkt die Nutzung elektronischer Geräte, die es ermöglichen Zeitungen oder z. B. diesen Blog zu lesen, die Ressourcenintensität oder wird alles noch aufwendiger? Wenn man vor allem die dritte Frage noch hinzuzieht, führt das zu einer ziemlich komplexen Rechnerei. Jedenfalls haben Wissenschaftler errechnet, dass jeder Mensch auf der Erde pro Jahr sechs bis acht Tonnen Material verwenden kann, um die Ökosphäre stabil zu halten. Jeder Deutsche braucht derzeit 70 Tonnen.

Hier zeigt sich auch, wie wichtig Langlebigkeit ist. Wer Auto fährt, fährt eine halbe Tonne Stahl (oder Aluminium, ökologisch gesehen eine Katastrophe) spazieren. Da kommt es schon drauf an, wie oft man, diese halbe Tonne Stahl beansprucht. Und es zeigt sich, dass Langlebigkeit völlig unvereinbar ist mit dieser, auf Wachstum ausgerichteten Wirtschaftsordnung. Wo kämen wir hin, wenn sich jeder nur einmal im Leben ein Auto kaufen würde, gesetzt den Fall, es würde so lange halten.

Was bei dieser Betrachtung immer zu kurz kommt, ist die Frage (eigentlich der immer unterschätzte kant’sche kategorische Imperativ): Was passiert, wenn „es“ alle tun? Was passiert, wenn alle geschätzt zweieinhalb Milliarden Haushalte dieser Erde, eine Zeitung abonnieren, ein Tablet kaufen, ein Auto fahren? Recht das Holz? Reicht das Kupfer? Reicht der Stahl?

Ein letzter Aspekt ist der Landschaftsverbrauch durch Siedlungen, Straßen und Gewerbe. Hier ist der Unterschied zu den anderen Ressourcen die absolute Klarheit, wie viel verfügbar ist. Während wir letztlich nicht genau wissen wann der Peak Oil kommt, wie viele Vorkommen an Eisenerz, Kupfer, Lithium, Gas etc. es gibt (auch der extraterrestrische Raum wird schon auf eine mögliche Exploration von Rohstoffen untersucht), wissen wir auf den Quadratmeter genau, wieviel Fläche dem Menschen zur Verfügung steht. Es wäre also ganz leicht auszurechnen, wie lange wir täglich quadratkilometerweise Land zubetonieren können.

6 Landwirtschaft

Das führt direkt zur Landwirtschaft, und, um es vorweg zu sagen – sie ist der einzige Wirtschaftszweig, der „systemrelevant“ ist. Dummerweise wird das von einer Minderheit so gesehen. Ohnehin ist der Bauernstand nicht der hippste. Die Mehrheit debattiert darüber, ob Banken, Medien oder die Automobilindustrie systemrelevant sind. Alles Quatsch. Wir brauchen kein Geld, müssen nicht Zeitung lesen und auch nicht Auto fahren. Das einzige was wir müssen: essen.

Das führt direkt zur Landwirtschaft, und, um es vorweg zu sagen – sie ist der einzige Wirtschaftszweig, der „systemrelevant“ ist. Dummerweise wird das von einer Minderheit so gesehen. Ohnehin ist der Bauernstand nicht der hippste. Die Mehrheit debattiert darüber, ob Banken, Medien oder die Automobilindustrie systemrelevant sind. Alles Quatsch. Wir brauchen kein Geld, müssen nicht Zeitung lesen und auch nicht Auto fahren. Das einzige was wir müssen: essen.

Auch ist der Bauernstand nicht mehr in der Lage groß zu wachsen und steht damit im sträflichen Widerspruch zur allgemeinen Wachstumsdoktrin. Wir in Deutschland holen nicht mehr mehr vom Hektar herunter und wenn die Traktoren noch so viele PS haben und die Mähdrescher jedes Jahr breiter werden. Es wird auch nicht wesentlich mehr, wenn Dünger und Pestizide GPS-gesteuert ausgebracht werden.

Somit passt die Landwirtschaft nicht in das Wirtschaftssystem namens „Marktwirtschaft“. Die Konzentration auf wenige Agrarkonzerne wirkt sich hier sogar besonders schlimm aus, aber das ist jetzt mehr ein Plädoyer als eine Bestandsaufnahme.

Ein Plädoyer für eine kleinteilige, familiendominierte, ökologische Landwirtschaft, am besten nach den Demeter-Richtlinien. Denn wahr ist die Aussage von Felix zu Löwenstein: „Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr.“

7 Der Mensch

Dieses Kapitel hat zwei Aspekte. Der eine ist, ob die Marktwirtschaft den Menschen braucht, der andere, ob der Mensch die Marktwirtschaft verträgt.

Dieses Kapitel hat zwei Aspekte. Der eine ist, ob die Marktwirtschaft den Menschen braucht, der andere, ob der Mensch die Marktwirtschaft verträgt.

Antwort: Zweimal nein.

Ja gewiss, als Konsument ist der Mensch unverzichtbar. Sonst wird er eher weniger benötigt. Nun geisterte schon vor zwanzig Jahren beim Auftauchen der ersten Roboter das Bild von der „menschenleeren Fabrik“ durch die Köpfe. Doch in den Fabriken wuseln noch immer Menschen herum, sogar in Deutschland, in Vietnam erst recht. Doch die Tendenz, immer weniger Menschen, die ja Kostenfaktoren sind und teilweise schwanger werden, zu beschäftigen gibt es. Und zwar derzeit weniger in der Industrie, weil der deutsche Export ausnahmsweise noch relativ gut läuft, sondern in der Dienstleistungsbranche. 1990 hatte die Deutsche Bundesbahn 249.000 und die Deutsche Reichsbahn (der DDR) 224.000 Beschäftigte, zusammen 473.000. Die Deutsche Bahn AG hatte Ende 2013 nur noch 309.000 Beschäftigte. Gewiss, es gibt keine Bahnpolizei mehr und auch andere Unternehmensteile wurden abgestoßen. Aber letztlich ist der Grund ein Personalabbau durch weniger Leistung (Strecken- und Bahnhofsstillegungen) oder Automatisierung (Fahrkartenautomaten, bahn.de).

Und auch dem Menschen schadet diese Marktwirtschaft, solange sie nicht wirklich „sozial“ sondern mehr und mehr „liberal“ ist.

Die Betriebe verlangen mehr vom Menschen, als dieser zu geben imstande ist. Klar, man kann es toll finden, in 60-Stunden-Wochen vom Unternehmen gefressen zu werden, klar, man kann es toll finden, täglich 300 Mails zu bekommen, auch im Urlaub. Ein anderes Leben, als das für die Firma ist so nicht möglich. Unmöglich sind soziale Kontakte, Partnerschaft, Vereine und vor allem Familie. Norbert Blüm wird die Aussage zugeschrieben, die Familie sei ein potenziell revolutionäres Residuum des Widerstands gegen die kapitalistische Verwertbarkeitslogik.

Damit wird klar: Ökonomische Logik und menschliches Miteinander sind teilweise ein erheblicher Widerspruch. Arbeiten wir an einer besseren Vereinbarkeit.

Das waren die sieben Gründe. Aber es gibt noch mehr Gründe, z. B. die wachsende Ungleichheit und Kapitalakkumulation, und es gibt viel mehr Leute, welche die Gründe besser, schlüssiger und überzeugender darlegen können, als das hier an dieser Stelle der Fall ist. Dazu zählen Herbert Gruhl, Meinhard Miegel, Harald Welzer, Nikolaus Paech, Thomas Piketty und viele mehr – aber ebenso viele, dass der Überblick eine richtige Herausforderung ist. Wirtschaftskritik und Wachstumskritik gibt es reichlich, beides ist aber nicht Teil des ökonomischen Mainstreams, schon gar nicht in Lehre und Forschung.

Doch die Soziale Marktwirtschaft verdient es, neu gedacht zu werden. Sie braucht Regeln, damit sie uns erhalten bleibt.